অতনু রায়

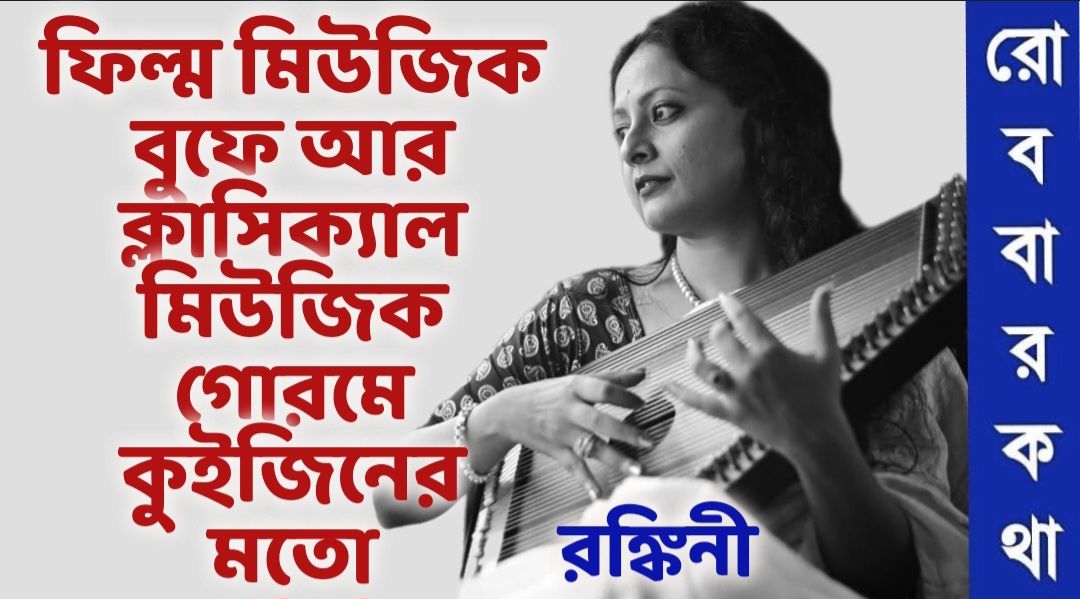

অনেকেই তাঁকে চিনেছেন ‘তুমহারি সুলু’ ছবির বিখ্যাত ‘রাফু’ গানটা দিয়ে। একটা সময়ে মানুষ লুপে শুনেছেন এই গান। কিন্তু আসলে তিনি আদ্যন্ত একজন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের শিল্পী। আসন্ন ৭৩ তম ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনে পারফর্ম করবেন তিনি। সেই উপলক্ষেই শহরে ঘুরে গেলেন। আজ রোববার কথায় রঙ্কিনী গুপ্ত।

প্রশ্ন: রঙ্কিনী, ২০০০ সালে ডোভার লেন কম্পিটিশনে ন্যাশনাল মেরিট স্ট্যান্ড করেছিলেন। খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে আপনি ফিল্ম মিউজিকেও আছেন, ক্লাসিক্যালেও। মাঝের ২৫ বছরে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের জগতকে কতটা বদলাতে দেখলেন?

রঙ্কিনী: এখানে দুটো কথা আছে। একটা হচ্ছে, ক্লাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে ‘ফাউন্ডেশন’, আমরা যাকে বেসিক বলি। এখান থেকেই আসলে সব মিউজিকের উৎপত্তি। ফিল্ম মিউজিকও একটা সময় ক্লাসিক্যাল মিউজিক থেকে অনেকটাই ইন্সপায়ারড্ ছিল। আমরা যখন বড় হয়েছি, ফিল্ম মিউজিক বলতে বুঝেছি লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলে। এঁরা দুজনেই কিন্তু ক্লাসিক্যাল বেসড্ শিল্পী। মহম্মদ রফি গেয়েছেন, উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান নিজে গেয়েছেন। তাই, ক্লাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে ‘নলেজ বেসড্ এডুকেশন’। তার থেকেই সব মিউজিকের উৎপত্তি। তাই এটাকে কোনদিনও আমি আলাদা করে দেখিনি। এটাতেই আমার এডুকেশন হয়েছে। আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিকই শিখেছি। এখনও তাই শিখছি। কারণ এটা এত বড় এক সমুদ্র, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনও অপশন নেই।

প্রশ্ন: কিন্তু দুদিক বজায় রাখার রহস্য কী?

রঙ্কিনী: এখানেও দুটো কথা। আমি ‘সারেগামাপা’ জিতেছিলাম ২০০৪ সালে আর তারও আগে যেটা আপনি বললেন, ২০০০ সালে ডোভার লেন কম্পিটিশনে ন্যাশনাল মেরিট স্ট্যান্ড করেছিলাম। বুঝতেই পারছেন, একসঙ্গে চলার ফলে আমি দুটোকে কোনোদিন আলাদাভাবে দেখিনি। আর যেহেতু ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ডেপ্থ্টা অনেক বেশি, আমি মূলত সেটার প্র্যাক্টিসেই থেকেছি। আর ফিল্মের গানের সুযোগ যেটা এসেছে সেটা আমি মনে করি এইটার জন্যই এসেছে। কারণ আমি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সাধনাটা করতে করতে যতটুকু পেরেছি, সেটা শুনেই আমার কাছে ‘তুমহারি সুলু’ ছবির ‘রাফু’র অফারটা এসেছে। উল্টোটা হয়নি।

প্রশ্ন: বেশ।

রঙ্কিনী: দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে বলিউডের গান খুব মাস লেভেলে ছড়িয়ে যায়। আমি যখন ‘রাফু’ গাইলাম, সেটাও প্রচন্ড ভাবে ছড়িয়ে গেল। মানুষ জানতে পারল যে গানটা আমি গেয়েছি। তখন তারা আমাকে নিয়ে আরও জানতে চাইল। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কী করি, এইসব।যখন জানা গেল যে আমার বেসটা ক্লাসিক্যাল এবং আমি সেটাকেই ধরে রাখতে চাই, তখন এই স্টেজটাও আমাকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরল। ‘মাই হার্ট লাইজ্ ইন্ ক্লাসিক্যাল মিউজিক’। আমি এটা শিখেছি বলেই ‘রাফু’ গাইতে পেরেছি।

প্রশ্ন: খুব ভাল গান। একটা দীর্ঘ সময় আমার কলার টিউন ছিল। লুপে শোনার মতো।

রঙ্কিনী: (হেসে) সত্যিই খুব অন্যরকম একটা গান। আপনি তো বললেনই আপনার কলার টিউন ছিল। ওই গানটার মধ্যেও অনেকটা ক্লাসিক্যাল অংশ পাবেন। আমরা বলি বটে লাইট মিউজিক, কিন্তু আমি মনে করি কোনও মিউজিকই লাইট নয়। যে কোনও কিছুই সাবজেক্ট হিসেবে খুব ডেপ্থ্ থেকে দেখলে, সেটা আসলে খুবই গভীর। আবার এখান থেকে আমি যা শিখেছি সেটা ক্লাসিক্যাল মিউজিকে ব্যবহার করতে পারছি। এখান থেকে যেটা আমি নিতে চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে কোনও কিছুকে খুব মনোগ্রাহী করা। প্লেব্যাকের গান খুব মনোগ্রাহী করে তৈরি করা হয় যাতে সেগুলো খুব সহজে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে। সেটা আমি এখান থেকে নিয়েছি। আর সাধনা তো এখনও চলছে।

প্রশ্ন: একবার পড়েছিলাম মান্না দে বলেছিলেন, “মানুষের মনে একটা ব্যাপার আছে যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক আমরা সেভাবে বুঝব না। তাই মানুষ তার থেকে দূরে সরে থাকেন। আমি ওই ক্লাসিক্যাল মিউজিককে খুব সুচারুভাবে আধুনিক বাংলা গানে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।” সত্যিই মান্না দে’র অনেক গানই তো ক্লাসিক্যাল কিন্তু ভারী মনে হয়নি।

রঙ্কিনী: একদম। ‘রাফু’ সেরকমই একটা গান।

প্রশ্ন: একেবারেই। কিন্তু আমাদের দেশের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের অনেক কিংবদন্তিকে আমি আক্ষেপ করতে শুনেছি যে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের যে কদর ভারতে হওয়ার কথা ছিল সেটা সেভাবে হয়নি। বরং বিদেশে তার কদর অনেক বেশি, তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা…

রঙ্কিনী: …বিদেশে বেশি পারফর্ম করেন এবং সেখানেই থাকেন অনেকে।

প্রশ্ন: একদম। কিন্তু এটা কেন? ভারতীয় শ্রোতারা কি তৈরি হননি বা কোনও জায়গা থেকে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাঁদের?

রঙ্কিনী: প্রথমত, ক্লাসিক্যাল মিউজিকের গভীরতা। যে কোনও গভীর বিষয়ের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে গেলে স্থির, ধীর মনস্থিতি চাই। আর এখন সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থানের পরে আমরা সবসময় একটা ‘চেজিং’ মোডে আছি। সবসময় আমরা কোনও না কোনও দিকে খুব গতিতে এগোতে চাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানিও না কোন দিকে! সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আমরা অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে কোন দিকে এগোব। আমাদের সামনে প্রচুর ডিস্ট্রাকশন। কোনটা শুনব বা কোনটার থেকে আমি শিখতে পারব, সেই ‘চয়েজ মেকিং’-এর ক্ষেত্রে শুধু বাচ্চাদের নয়, বড়দেরও একটু ভয় লাগে। কারণ, এই বিষয়টা কিন্তু ‘ডিফিকাল্ট’। অঙ্ক, ফিজিক্স, ভূগোল, ইতিহাস, সাইকোলজি, যে কোনও বিষয় আপনি নিন…গভীরে যেতে গেলে ‘ডিফিকাল্ট’ হয়ে যায় ব্যাপারটা। সেটাকেই মানুষ একটু ভয় পায়। আমার মনে হয় সেটাও একটা কারণ।

প্রশ্ন: তাহলে উপায়?

রঙ্কিনী: এবার যেটা বললাম, এইটা কি আমরা শিল্পীরা বুঝি না? আমরা বুঝি। এবার সেটাকে আমরা কেমন করে ট্যাকল্ করব! এটাকে কীভাবে আমরা ভাঙতে পারি? আমার মনে হয়, শিল্পী হিসেবে আমাদেরকেও কিছুটা এগোতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি সেটাকে ভিজুয়্যালাইজ করেন কী করে? কীভাবে বোঝেন কতটা এগোবেন আর কোনদিকে এগোবেন?

রঙ্কিনী: আমার সেটা ভিজুয়্যালাইজ করার একটা পদ্ধতি আছে। আমি নিজের বন্দিশ কম্পোজ করি। পুরোনো দিনের যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেক ভাল ভাল বন্দিশ বানিয়ে গেছেন। তাও আমি নিজের বন্দিশ কেন কম্পোজ করছি! কারণ আমি মনে করি যে, আমার ‘থট প্রসেস’টা যদি আমি নিজের ভাষায় বলতে পারি তাহলে বোধহয় আমি আরও কিছু মানুষকে নিজের দিকে টানতে পারব। আর সেটা থেকেই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের দিকেও টানতে পারব।

প্রশ্ন: এটা ভাল ভাবনা। কিন্তু এটা তো একজন একা করলে হবে না!

রঙ্কিনী: একদমই। আরেকটা হচ্ছে আমাদের আরও বেশি ভোকাল হওয়া দরকার। আমরা অনেক পুরোনো দিনের মানুষদের বন্দিশ শুনে বড় হয়েছি। রাগের নামটাও তাঁরা অনেকে বলতেন না। একটা কারণ হতে পারে, তাঁরা হয়ত আশা করতেন যিনি শুনতে আসছেন তাঁর নিশ্চয়ই সেটা জানা উচিত বা তিনি নিশ্চয়ই সেটা জানেন। এই জায়গায় আমার প্রজন্মের শিল্পীরা একটুখানি আলাদা। আমরা রাগটাও বলি, অনেক সময় তার থেকে বেশিও এক্সপ্লেইন করি। আপনি দেখবেন শিল্পীরা পারফরম্যান্সের মধ্যেও অনেক কিছু বলে বুঝিয়ে দেন। অজয় কাকু (পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী) এটা খুব করেন। কৌশিকী চক্রবর্তীও করেন। অশ্বিনী ভীরে (Ashwini Bhide), সঞ্জীব অভয়ঙ্কর (Sanjeev Abhyankar) করেন। এঁরা একটু বলেন রাগটা সম্পর্কে। আমার মনে হয় এটা করলে মানুষ আরও আসবে আর ভীতিটা কাটবে।

প্রশ্ন: খুব সুন্দর বললেন। ঠিক এই কারণেই নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর বেদ বা মহাভারত নিয়ে লেখা পড়তে ভাল লাগে। কারণ তিনি সংস্কৃত শ্লোককেও সরল বাংলায় সুকৌশলে বুঝিয়ে দেন। তাঁর লেখা পড়লেও তাই সামনে বসে শোনার অনুভূতি হয়। এই ইন্টার্যাক্টিভ ব্যাপারটা খুব প্রয়োজন। আমার মত যাঁরা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের রাগ বা তালের ব্যাপারে তেমনভাবে ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু জানতে চান, একটু বলে দিলে তাঁরা আরও বেশি জানার আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করবেন। আমি তো অন্তত করি।

রঙ্কিনী: আপনি যেটা বলছিলেন, আমাদের কিংবদন্তিরা বিদেশে এত পারফর্ম করেন, সেখানকার মানুষজন কি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল মিউজিক বেশি বোঝেন? না। আপনি যদি পন্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ জাকির হুসেন, উস্তাদ আমজাদ আলি খান, পন্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, পন্ডিত শিবকুমার শর্মার পুরোনো কিছু ভিডিও দেখেন, দেখবেন ওঁরা প্রচন্ড বুঝিয়ে, মানে প্রায় বক্তৃতা দিয়ে একটা রাগকে পরিবেশন করছেন। রাগটাও বাজাচ্ছেন আবার একই সঙ্গে সেটাকে বুঝিয়েও দিচ্ছেন। তাই মানুষ রাগটাকে আরও বেশি গ্রহণ করেন। আর একটা ব্যাপার তো আছেই। আমরা তো দিনের শেষে ভারতীয়, যেকোনো কিছু একটুখানি বাইরে ফেমাস হয়ে ফিরে আসলে আমাদের সেটা আরও ভাল লাগে, আরও বেশি সেলিব্রেট করতে ইচ্ছে হয়।

প্রশ্ন: আপনি বলিউডে কাজ করেছেন, করছেন। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছি, আমরা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কিংবদন্তিদের বলিউডে কম্পোজার হিসেবে পেয়েছি। সে পন্ডিত রবিশঙ্কর, শিব-হরি, উস্তাদ আল্লারাখা, উস্তাদ জাকির হুসেন থেকে পন্ডিত রাহুল শর্মা বা পন্ডিত বিক্রম ঘোষ। তারপরেও ফিল্ম মিউজিকে ক্লাসিক্যাল মিউজিসিয়ানদের আশানুরূপ ইনক্লুশন হল না! এটা কেন হল বলে মনে করেন?

রঙ্কিনী: আমার মনে হয় যখনই একটা ‘মাস রিচ’ প্রয়োজন হয়, আমাদের যেকোনো কিছুকে একটু বেশি ‘সিম্প্লিফাই’ করতে হয়। ‘মাস’ এই সিমপ্লিফিকেশনটা বোঝে। ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ‘কোর’ হচ্ছে কমপ্লেক্স মিউজিক। সেটা যতটা এক্সপেরিয়েন্সিয়াল, ততটাই থিওরিটিক্যাল। সেটা এই স্টেজে খুব পিওর ফরম্যাটে করা যায়। কিন্তু ফিল্ম মিউজিক হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড আর্ট।

প্রশ্ন: ঠিক।

রঙ্কিনী: অ্যাপ্লায়েড আর্ট হচ্ছে যতটুকু দরকার, ততটুকু নিলাম। ব্যস্। পুরোটা আনার মত জায়গাও সেখানে নেই। বলিউডে অনেক কিছু হচ্ছে। একটা পুরো স্পেকট্রাম আছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিকও আছে, ভজন, ক্যাবারে, ডিস্কো, পপ, রক সব হচ্ছে। ক্লাসিক্যাল এর মধ্যে একটা। তাই পুরোপুরি সেটা বলিউডের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। আমার মনে হয় সেটার দরকারও নেই। যেমন ফোক্ মিউজিক তো রিজিওন্যাল মিউজিক। তেমনভাবেই পঞ্জাবী মিউজিক যতটা পঞ্জাবের, মাঢ় (Maand) যতটা রাজস্থানের বা ভাটিয়ালি যতটা বাংলার, সেগুলোকে কি সারা ভারতবর্ষে একইভাবে সেলিব্রেট করা হবে? নিশ্চয়ই নয়।

প্রশ্ন: সেটা ঠিকই।

রঙ্কিনী: বলিউড সেরকমই একটা কালচার। তার মধ্যে কখনও কখনও কিছু এলিমেন্ট হিসেবে হয়ত বাঙালি ফোক পাবেন, রাজস্থানী মাঢ় পাবেন। বলিউডের ফিল্ম মিউজিক একটা বুফে’র মতো। ওরা সব জিনিসকেই নিচ্ছে। আর ক্লাসিক্যাল মিউজিক গোরমে (Gourmet) কুইজিনের মতো। একটা পার্টিকুলার জঁর, কিন্তু সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার। তার জন্য এই ধরণের মানে ডোভার লেন (Dover Lane Music Conference), সাওয়াই গন্ধর্ব (Sawai Gandharva Bhimsen Mahotsav), হরিবল্লভ (Harballabh Sangeet Sammelan), পাতিয়ালা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল (Patiala Music Festival)-এর মতো স্টেজ চাই। এটা অনেকটাই ইম্প্রম্পটু (impromptu) মিউজিক। আমি বেহাগ’কে কীভাবে চিনি, আমি ইয়ামন’কে বা মালকোষ’কে কীভাবে চিনি, মানে আমার ডিসকভারিটা আমি বলছি। আমি সিমপ্লিফাইও করছি না কমপ্লেক্সও করছি না। আমি আমার বোঝাটাকে এক্সপ্রেস করছি। সেটা যাঁরা বুঝতে পারছেন, ভাল। কিন্তু সেখানে আমার উপর কাউকে বোঝানোর জন্য সিমপ্লিফাই করে দেওয়ার কোনও প্রেসার নেই। তাই আমার মনে হয় না যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ‘মাস’ লেভেলে কিছু করতে পারছে না। ইটজ্ নট মেন্ট টু ডু দ্যাট। পিওর ক্লাসিকাল মিউজিকের একসঙ্গে পাঁচ লাখ মানুষকে ছুঁয়ে যাওয়ার কোনও দায় নেই।

প্রশ্ন: তাহলে এটা শুধুমাত্র কনসিয়ারদের জন্যই থাকবে?

রঙ্কিনী: না, আমি কনসিয়ার কথাটা বলব না। আমি বলব, ইটজ মেন্ট ফর পিপল টু কাম অ্যান্ড অ্যাবসর্ব। আজকে যদি আপনি একশ জন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি গান কেন শোনেন, বেশিরভাগ হয়ত বলবেন এনজয় করার জন্য। যেটা খুব এক্সটার্নাল ওয়ে। হয়ত দু-তিনজন বলবেন যে ‘ইমার্স’ করার জন্য, নিজের মত করে আইসোলেশনের জন্য শুনি। ক্লাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে একটা বৃষ্টিতে ভেজার মতো এক্সপেরিয়েন্স। ‘রেইন ডান্স’ করতে কিন্তু অনেকেই পছন্দ করেন এবং সেটা তারা গ্রুপে করবেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল মিউজিক ‘রেইন ডান্স’ নয়। ক্লাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে দু’হাত ছড়িয়ে বৃষ্টিতে দাঁড়ানো আর ‘সোক ইন’ করা। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে না? এই পার্থক্যটাই ক্লাসিক্যাল মিউজিক মেনটেইন করছে।

প্রশ্ন: গুরু ব্যাপারটা যেকোনো শিক্ষার ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত শিক্ষা হোক বা সঙ্গীত। আপনার মিউজিক শিক্ষা শুরু কীভাবে?

রঙ্কিনী: আমি জামশেদপুরে বড় হয়েছি। আমার প্রথম গুরু হচ্ছেন পন্ডিত চন্দ্রকান্ত আপ্টে। ওঁর কাছে আমি প্রায় দশ বছর গান শিখেছি। তারপরে আমি উস্তাদ দিলশাদ খানের কাছে তালিম নিই। তারপর পন্ডিত সমরেশ চৌধুরী এবং উস্তাদ আব্দুল রশিদ খান সাহেবের কাছে শিখেছি। আর এখন শিখছি সৈয়দ আরশাদ আলি খানের কাছে। আমার মনে হয় এঁদের কাছে শিখে আমার খুব লাভ হয়েছে। কারণ আমি আলাদা আলাদা করে ভাল জিনিস, কালার নিতে পেরেছি। সৌভাগ্যবশত এই ব্লেন্ডটা আমার মাথায় খুব সুন্দর একটা বোকের মতো তৈরি হয়েছে। মানে ‘গুলদস্তা কী তরহ্’।

প্রশ্ন: আর নিজস্বতা?

রঙ্কিনী: আমার মনে হয় যে ‘এভরি আর্টিস্ট হ্যাজ টু বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট’। গুরু থাকলেও, এটা তো আমার পার্সোনাল জার্নি। একটা সিগনেচার তৈরি করা বা নিজস্বতা, গুরু বলে করে দিতে পারবেন না। সেটা নিজেকেই ডিসকভার করতে হবে। যেটাকে ‘সোল সার্চিং’ বলে। তবে গুরুদের আশীর্বাদ তো অবশ্যই চাই। যেমন বাবা-মায়ের আশীর্বাদ চাই। ঠিক তেমন ভাবেই মিউজিকের আশীর্বাদও চাই। না হলে হবে না।

প্রশ্ন: আপনি ‘সারেগামাপা’ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি অনেকেই রিয়্যালিটি শো থেকে নাম করে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আবার অনেকে হারিয়েও গেছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার তো ঠিক যে একটা রিচ বা পাবলিসিটি তো হয়েই যায়। আপনারা আজকের প্রজন্মের যাঁরা ক্লাসিক্যাল মিউজিক সাধনা করেন, কখনও মনে হয়েছে যে যদি এরকম ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা রিয়্যালিটি শো করা যেত এবং সেটা ন্যাশনাল লেভেলে প্রমোট করা যেত তবে কেমন হত!

রঙ্কিনী: তাহলে সেটা তো একটা বিরাট ‘কনট্রিবিউশন’ হত ক্লাসিক্যাল মিউজিকের জন্য। সেটাই আমি আপনাকে বলছি, ক্লাসিক্যাল মিউজিককে সত্যিই যদি এরকম একটা স্পেস কেউ দেয় এবং সেটা সাপোর্টেড হয় তাহলে আমার মনে হয় সেটা একটা বিরাট ব্রেক-থ্রু হবে। আমি সবসময় চাইব সেরকম কিছু একটা হোক। কিন্তু সেটার পিছনে ক’জন মানুষ কমার্শিয়ালি ইনভল্ভ হতে চাইবেন সেটা কিন্তু একটা বিরাট প্রশ্ন।

প্রশ্ন: সত্যিই এটা একটা প্রশ্ন। এক্ষেত্রে অনেকজন সঞ্জয় বুধিয়ার মত মানুষ চাই।

রঙ্কিনী: দেখুন, এটা একটা হীরে। সবাই কি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে? তাই কিছু মানুষ, যাঁরা এটাকে ‘ভ্যালু’ দিতে পারবেন, তারাই করবেন। এটা একটা এক্সক্লুসিভ আর্ট, এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সেই এক্সক্লুসিভিটিটা শ্রোতার মধ্যেও থাকবে আর যিনি পারফর্ম করছেন তাঁর মধ্যেও। দেখুন, এটার পারফর্মারও কিন্তু কম। লাইট মিউজিক বা বলিউড মিউজিক গাইছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আর শুনছেনও লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু ক্লাসিক্যাল মিউজিক করতেও তো মানুষ জীবনটা দেয়। কারণ, দু’বছর গান গেয়ে অনেকেই কিন্তু লাইট মিউজিক গাইতে পারবেন কিন্তু দু’বছর গান শিখে কেউ ক্লাসিক্যাল গাইতে পারবেন না। এটা সারা জীবনের সাধনা। সেটা ক’টা মানুষই বা আর করতে চায়!

প্রশ্ন: এই মাঝের পঁচিশটা বছরে মিউজিক এমন কিছু আপনাকে দিয়েছে, যেটা হয়ত আপনার জীবনবোধটাকেই পাল্টে দিয়েছে?

রঙ্কিনী: আমার পুরো জীবনটাকে আমি দেখিই মিউজিকের মধ্যে দিয়ে। মানুষ বলে ‘মিউজিক ইজ দ্য পার্ট অব্ লাইফ’। আমার জীবনের সবথেকে আলাদা হচ্ছে, আমি আর পার্টের মধ্যে নেই, ‘মিউজিক ইজ মাই লাইফ’। যখন শিখতে শুরু করেছিলাম তখন পার্ট ছিল, এখন আমার সারাটা জীবনই মিউজিক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন: খুব ভাল বললেন।

রঙ্কিনী: যদি আমি সকাল থেকে বলি, আমার সকালে উঠে একটু রেওয়াজ এক ঘন্টা মতো। তারপরে আমি এক ঘন্টা টেবল টেনিস খেলি। তারপরে সাড়ে তিন ঘন্টা মতো আমার ক্লাস চলে, সেখানেও আমি গান করছি। তারপরে এক ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক। তারপরে আমার নিজস্ব রেওয়াজ থাকে তিনটে থেকে ছ’টা। আমার তো সারাদিনটাই গান! তারপরে রান্নাবান্না করি।

প্রশ্ন: যে গান করে, সে রাঁধেও…

রঙ্কিনী: …আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি একজন গৃহিণী। বর-শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে আমি থাকি। রান্না করে খাওয়া-দাওয়া-ঘুম। এটাই আমার জীবন। আর মাঝের যে সময়টা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সেই সময়টাও মাথার মধ্যে এসবই চলছে। তো আমার পুরো জীবনটাই মিউজিক। আমি সবকিছুকে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের লেন্স দিয়েই দেখি। যেমন একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে একটা রাগ চলে, তেমনই একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমার জীবন। তার মধ্যে আমি নতুন কী আনতে পারছি সেটাই দেখার। ক্লাসিক্যাল মিউজিকও তাই, একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি নতুন কী আনতে পারছি।

প্রশ্ন: আর নিজস্ব কম্পোজিশনের ব্যাপারটা কীভাবে দেখছেন?

রঙ্কিনী: নিজস্ব কম্পোজিশন হচ্ছে, আমার ভেতরে যেটা বলার ইচ্ছে সেগুলো বলার চেষ্টা করছি। ‘বন্দিশ ব্যান্ডিট ২’তে আমার একটা গান এসেছে যেটা আমি আমার গুরু উস্তাদ আর্শাদ আলি খানের সঙ্গে গেয়েছি। ফিনালে সং’টা আমাদের।

প্রশ্ন: এবার বাংলা ছবির কথা বলি। বাংলা ছবিতে গানের ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?

রঙ্কিনী: কেউ আমাকে সুযোগ দিলে আমি একদম রাজি, নিশ্চয়ই গাইব।

![]()